Ausgerechnet SVP-Vertreter als Verfechter des politischen Milizsystems machten in den letzten Monaten wiederholt Schlagzeilen – weil ihnen das Milizsystem zum Verhängnis wurde. Oder liegt‘s nicht doch eher nur an der Prioritätensetzung?

Es ist noch kein Jahr her, seit die Gesamterneuerungswahlen des Nationalrats stattfanden und schon gibt bereits zum vierten Mal ein Mitglied der SVP-Fraktion Anlass zu Diskussionen. Dieses Mal ist es der Thurgauer Peter Spuhler, der als Nationalrat zurücktritt.

Ein überfordertes Quartett

Zuvor warf bereits Bruno Zuppiger das Handtuch. Nathalie Rickli verordnete sich selbst eine Auszeit, und Christoph Mörgeli wurde aufgrund seiner Entlassung als Museumsleiter quasi eine Auszeit aufgezwungen.

Man kann es wegreden wie man will, alle vier Fälle haben etwas gemeinsam: Eine «berufliche» Überforderung.

Der ehemalige Bundesratskandidat Zuppiger scheint sein eigenes Unternehmen nicht ausreichend im Griff gehabt zu haben und stolperte schliesslich über eine Erbschaftsangelegenheit, zu welcher nicht nur er, sondern auch ein ehemaliger Mitarbeiter angeklagt wurde.

Rickli spricht offen über ihre Überforderung: «Job, Politik, Facebook und Twitter – immer war ich auf Draht.» Überfordert scheint auch ihr Kollege Mörgeli gewesen zu sein, da er ansonsten sicher die fachlichen Mängel, welche ihm schon vor Monaten angelastet wurden, beseitigt hätte.

Und nun also auch noch Spuhler, der die Strickleine zog um sich voll und ganz seinem Unternehmen widmen zu können. Auch er gab offen eine Überforderung zu.

Bemerkenswert bei allen vieren ist die noch immer klassische Trennung zwischen beruflicher Tätigkeit und Politik, wie sie insbesondere bei Rickli («Job, Politik…») deutlich wird. Denn: Auch die politische Tätigkeit ist eine berufliche Tätigkeit.

Trennt man die beiden nicht – schliesslich hat niemand der vier eine gespaltene Persönlichkeit – bleibt schlicht und einfach «Überforderung» übrig. Diese gilt dann natürlich auch für die Tätigkeit in der Politik, ausser es würde eine klare Priorität zugunsten der politischen Tätigkeit gesetzt. Wenn dem so wäre, resultierte daraus wiederum eine Vernachlässigung der Tätigkeit in einem Unternehmen (oder in einem Museum…).

Die Überforderung, wo sie auch immer auftritt, ist aber nicht ein typisches SVP-Phänomen. Unter den SVP-Parlamentariern findet man aber die meisten derer, die nach wie vor meinen, man könne die beiden Tätigkeiten problemlos unter einen Hut bringen. So meinte Rickli noch im Mai dieses Jahres:

Die Schweiz hat mit dem Milizsystem und der direkten Demokratie gute Erfahrungen gemacht. Die meisten politischen Ämter in der Schweiz werden nebenamtlich wahrgenommen, was Synergien schafft.

Nur beschränkt ein höherer Zeitaufwand

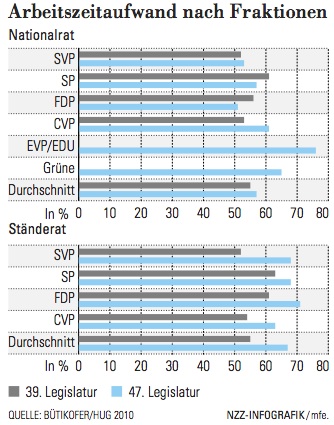

Nun wurden ihr diese «Synergien», wo sie auch immer zu finden sind, selber zum Verhängnis. Interessant ist in diesem Zusammenhang eine Befragung der Bundesparlamentarier der letzten Legislaturperiode, deren Resultate (via) Sarah Büttikofer und Simon Hug im Mai 2010 in der NZZ publizierten.

Demnach wenden Nationalräte im Durchschnitt 57 Prozent ihrer Arbeitszeit für ihr Mandat auf, «was im Vergleich zu den 1970er Jahren allerdings nur eine leichte Erhöhung bedeutet,» wie die beiden Autoren vor zwei Jahren feststellten (beim Ständerat sind es 67 Prozent).

Schaut man sich den Arbeitszeitaufwand pro Fraktion an, dann verzeichnen die Nationalratsmitglieder der SVP-Fraktion gegenüber 1975 eine Erhöhung, allerdings nur eine sehr geringe. Für die Mitglieder der CVP-Fraktion ist dieser Aufwand hingegen markant angestiegen. Demgegenüber ging der zeitliche Aufwand für die SP- und die FDP-Fraktionsmitglieder gegenüber den 1970er Jahren sogar zurück.

Was schliessen wir daraus?

Es gibt zwei mögliche Schlussfolgerung: Entweder gaben die Parlamentarier nicht korrekt Auskunft und beschönigten ihre Angaben, sei es in den 1970er Jahren oder in der jüngsten Befragung. Oder aber der zeitliche Aufwand ist tatsächlich nicht bedeutend grösser geworden als noch in den 1970er Jahren.

Gestützt auf Zahlen der Parlamentsdienste (Taggelder, Sitzungsdauer) ergeben sich die folgenden durchschnittlichen Eckwerte für ein Nationalratsmitglied fürs Jahr 2011: 53 Tage für die Sessionen und 35 Tage für Kommissionssitzungen ausserhalb der Sessionen.

Was hier noch fehlt, ist der Zeitaufwand fürs Aktenstudium und die Vorbereitung von Kommissions- und Fraktionssitzungen. Rechnet man für diese «Hausaufgaben» nochmals 35 Tage hinzu (was eher knapp bemessen sein dürfte), ergibt das insgesamt einen Zeitaufwand von 123 Tagen pro Jahr. Bei 220 Arbeitstagen pro Jahr entsprechen diese 123 Tage 56 Prozent, womit der oben erwähnte Durchschnitt von 57 Prozent plausibel erscheint.

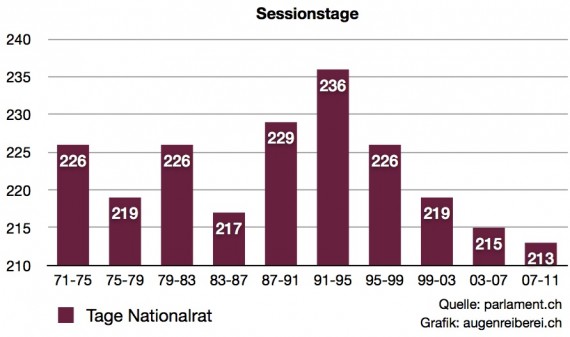

Ein zweites Element zur Prüfung dessen, ob heute tatsächlich nicht mehr Zeitaufwand notwendig ist als noch in den 1970er, liefert die Statistik über die Sitzungszeiten in National- und Ständerat pro Legislaturperiode.

Ein eindeutiger Aufwärtstrend ist da beim Nationalrat nicht auszumachen. Verglichen mit dem Zeitraum von 1971 bis 1975 sassen die Nationalräte pro Session zwischen 2007 und 2011 nur knapp viereinhalb Stunden länger im Saal. Sie hatten Ende der 1980er Jahre bis Ende der 1990er Jahre wesentlich längere Sitzungszeiten als in jüngerer Zeit.

Anders sieht die Situation beim Ständerat aus. Noch bis anfangs der 1980er Jahre sassen die Ständeräte um die 500 Stunden pro Legislaturperiode im Saal. Inzwischen haben sich um die 700 Stunden pro vier Legislaturjahre eingependelt.

Ein Blick auf die Statistik über die Anzahl Sessionstage beim Nationalrat verrät weiter, dass seit 1971 noch nie so wenige Sessionstage benötigt wurde wie anlässlich der letzten (48.) Legislaturperiode.

Betrachtet man die Anzahl Tage und die Anzahl Sitzungsstunden des Nationalrats, so ergeben sich durchschnittlich 5,6 Stunden pro Sessionstag für die 48. Legislaturperiode. Das sind zwar mehr als noch in den 1970er Jahren, aber praktisch unverändert viele Stunden seit den 1980er Jahren.

Gestiegene berufliche Anforderungen

Es scheint also tatsächlich so, dass die Belastung für die parlamentarische Tätigkeit nicht zugenommen hat. Aber was ist es dann, das zu einer höheren Belastung führt – wenn es diese überhaupt gibt?

Büttikofer/Hug erwähnen in ihrer Auswertung eine interessante Tatsache:

Die mit Abstand grösste «Berufsgruppe» machen heute die Selbständigerwerbenden aus, im Nationalrat sind dies 35 Prozent aller Gewählten (siebziger Jahre: 21 Prozent), im Ständerat sogar 57 Prozent (siebziger Jahre: 23 Prozent).

(…)

Die SVPFraktion war in den 1970er Jahren stärker landwirtschaftlich geprägt als heute: Ein Drittel der Abgeordneten arbeitete damals in der Landwirtschaft und ihr zugewandten Verbänden; dieser Anteil hat sich inzwischen auf weniger als 20 Prozent reduziert. Die moderne SVP ist eine Partei von Führungskräften, Unternehmern und Selbständigen.Auch die SP hat eine deutliche Veränderung durchgemacht. Arbeiter und Angestellte, die in den 1970er Jahren statistisch noch in der Kategorie «Übrige Berufe» zu finden waren, sind kaum mehr vertreten, dafür hat sich auch bei den Sozialdemokraten die Gruppe der Selbständigen stark vergrössert.

Führungskräfte, Unternehmer oder Selbständige haben keine geregelte 42-Stunden-Woche. Im Gegenteil: Sie haben bereits wegen ihrer beruflichen Situation 150 Prozent zu leisten. Je höher nun der Anteil dieser Berufsgruppen ist, desto häufiger erscheint eine Überforderung wahrscheinlich.

Oder mit deutlicheren Worten: Es macht den Anschein, dass nicht unbedingt die politische Tätigkeit höhere zeitliche Anforderungen an die Bundesparlamentariern stellt, sondern das berufliche Umfeld. Die grössere zeitliche Flexibilität, die aus der Rolle als Führungskraft, Unternehmer oder Selbständiger resultiert, darf dabei nicht hinwegtäuschen, dass deswegen der Zeitbedarf (oder der psychische Druck) für die berufliche Tätigkeit nicht weniger wird.

Die parlamentarische Tätigkeit als berufliche Tätigkeit

Die Folge der höheren beruflichen Belastung scheint zudem in einer anderen Einschätzung des parlamentarischen Engagements durch die Parlamentarier selbst zu münden. So blieb zwar die Zahl jener Nationalräte, welche sich ganz als Berufspolitiker bezeichnen, gegenüber den 1970er Jahren praktisch stabil. Dafür stieg um satte zehn Prozent der Anteil derer, die sich als «Halbberufspolitiker» bezeichnen, währenddem sich die Zahl derer, welche sich als Milizpolitiker verstehen, beinahe halbierte und heute nur noch rund einen Achtel des Nationalrats ausmachen (gegenüber einem Viertel in den 1970er Jahren).

Besonders hier wird deutlich, dass ein Politisieren «so nebenbei» oder quasi «hobbymässig» nicht mehr drin liegt. Man anerkennt sehr häufig die politische Tätigkeit als eine berufliche Tätigkeit, vermutlich auch um dieser gegenüber dem eigenen Arbeitgeber oder gegenüber dem eigenen Unternehmen mehr Geltung zu verleihen.

Im Ständerat sind die Milizpolitiker sogar gleich ganz verschwunden. Knapp drei Fünftel, und damit eine klare Mehrheit, bezeichnet sich inzwischen als reine Berufspolitiker, währenddem sich zwei Fünftel als Halbberufspolitiker sieht.

Im Gegensatz zum Nationalrat ist der Zeitbedarf bezüglich Sessionen beim Ständerat aber tatsächlich gestiegen (siehe weiter oben). Das heisst, dass nicht nur eine höhere berufliche Belastung hineinspielt, sondern auch eine höhere parlamentarische Belastung.

(Vorsicht: Der Ständerat tagt zwar stundenmässig nicht so lange wie der Nationalrat, wie die Grafik weiter oben zeigt. Dafür sitzt jedes Ständeratsmitglied im Durchschnitt in drei Kommissionen, währenddem es die Nationalratsmitglieder nur für durchschnittlich eineinhalb Sitze trifft.)

Darüber, warum der Ständerat heute bedeutend länger diskutiert als noch vor dreissig Jahren und warum das beim Nationalrat nicht in gleicher Weise der Fall ist, lässt sich nur spekulieren. Denkbar ist, dass man im Ständerat durch den höheren Professionalisierungsgrad einfach mehr Zeit hat und sich mehr Zeit nimmt für Diskussionen.

Offen bleibt, ob es wegen immer komplexeren Vorlagen nicht deshalb mehr Diskussionen im Ständerat braucht, weil – im Gegensatz zum Nationalrat – durch den Wegfall eines beruflichen Engagements auch weniger Fachkompetenz vorhanden ist.

Offen bleibt allerdings auch, wie hoch der Zeitbedarf für die Kommissionsarbeit bei National- und Ständerat ist. Darüber geben heute keine Zahlen Auskunft. Zwar liesse sich die Anzahl Sitzungstage an den Taggeldern von damals und heute ableiten. Ob eine Sitzung damals aber drei Stunden dauerte und heute fünf Stunden benötigen würde, bliebe weiterhin offen.

Und schliesslich bleibt noch eine andere, schwer messbare Belastung offen: Die psychische Belastung. Dazu gehört zum Beispiel eine fachliche Überforderung aufgrund immer komplexerer Vorlagen (was natürlich niemand offen zugeben würde).

Dazu gehört unter vielem anderen aber auch unsere mediatisierte Gesellschaft. Sie führt dazu, dass Bundesparlamentarier in der Öffentlichkeit im Gegensatz zu den 1970er Jahren ständig auf der Hut sein müssen, dass von ihnen aber immer häufiger auch erwartet wird, dass sie sich unter anderem über die sozialen Medien direkt gegenüber der Bevölkerung äussern. Tendenziell dürfte hier die Belastung sicher höher sein.

Bundesparlamentarier ist kein Nebenjob mehr

Bei einer zeitlichen Belastung von 57 Prozent beim Nationalrat und von 67 Prozent beim Ständerat stellt sich eigentlich nicht mehr die Frage, ob «wirtschaftliche Tätigkeit und dann noch etwas Politik», sondern die Frage, ob «Politik und dann noch etwas wirtschaftliche Tätigkeit».

Die Priorität muss heute definitiv anders gesetzt werden, dies nicht zuletzt auch wegen den gestiegenen Anforderungen im wirtschaftlichen Umfeld. Das schliesst eine Tätigkeit in der Wirtschaft nicht aus, nur kann es sich dabei nur noch um eine Art Nebenjob handeln. Wer das verstanden hat, braucht dann auch nicht ruckartig von der politischen Bühne abzutreten…

Eine sehr interessante Übersicht. Problematisch ist vor allem, wenn Parlamentarier auf die steigende Belastung dadurch reagieren, dass sie als „Beruf“ Ämter, Aufträge und Posten übernehmen, die wenig arbeitsintensiv und gut bezahlt sind. (Aufschlussreich ist, dass rund ein Drittel der Parlamentarier die Berufsbezeichnung „selbständiger Berater“ führen.) Sie ersetzen „einkommenslose Arbeit“ (die unbezahlten Überstunden als Parlamentarier) durch „arbeitsloses Einkommen“, wie es einst zwei Politologen beschrieben. Die Gegenseite erwartet natürlich, dass ihre Grosszügigkeit durch entsprechendes politisches Engagement in ihrem Sinne gewürdigt wird. Da ergeben sich gefährliche Interessenkonflikte.

@ Lukas Leuzinger

Ja, die Interessenbindungen der Bundesparlamentarier ist so eine Sache… Ich hatte das vor rund einem Jahr hier einmal thematisiert. Vielleicht sollte ich das bei Gelegenheit fürs nun neue Parlament wiederholen.

Nachtrag

Auch der «Bund» in der gedruckten Ausgabe von heute beleuchtet verschiedene Aspekte bezüglich Organisationsform unseres Parlaments:

– Martin Bäumle: «Zu wenig Schlaf, zu viel Stress, zu schweres Essen»

– Christoph Blocher: «Ich hatte einen Nervenzusammenbruch»

– Entschädigung zur freien Verfügung

Der sachlich argumentierende Pro-/Kontra-Beitrag über ein Berufsparlament finde ich leider nur in der gedruckten Ausgabe. 🙁